BBC讨薪:美国湾?那是中国海!

最近,BBC文风大变,抹黑中国的惯用套路全都消失不见,反而“火力全开”狂吹中国。

以报道《哪吒2》为例,BBC在新闻中不但没有使用阴间滤镜,采用“仰视”拍摄受采访者,而且直接将“中国影迷很自豪”写入标题。让外国网友惊呼,这还是BBC吗?

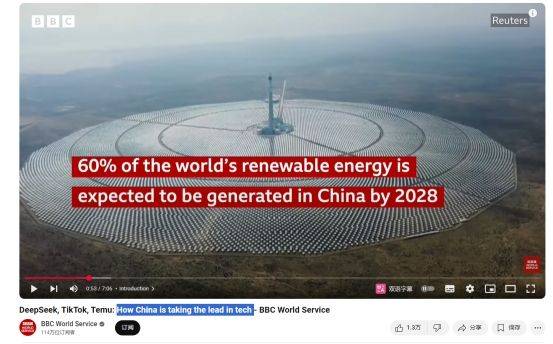

BBC还推出了纪录片《How China is taking the lead in tech》(「中国制造2025」如何让中国崛起),全方面夸赞中国的先进技术和各种企业,从TikTok到Temu,从无人机到电动车,从5G、光伏到人工智能,大谈优点和先进性,不谈任何缺点和问题。

其中穿插了大量中国城市的繁华或优美环境画面,不加阴间滤镜,穿插了大量中国“新科技奇观”,不加阴间滤镜,还穿插了大量中国先进工厂的生产环境,科技感拉满,视听效果超过企业宣传片。

更加令人难绷的是,BBC将中国在科技上取得领先的原因,往“制度优势”和“国家政府的长期规划”上引领,还特别点出——正是美国和西方国家对中国的限制和制裁,迫使中国决定要在尖端科技方面下大力气进行自主研发。

展开全文

BBC最后还要“质疑”,在华为手机已经明显展示中国芯片技术取得突破的情况下,美国和西方靠制裁维持的芯片领先地位还能存在多久?

这态度也“太不正确”了,吹中国吹得太狠了,从科技到人文,从商业到制度,甚至还夸了中国人勤奋的民族天性。“含糖量”绝对超越了很多中国新闻媒体的历史上限……

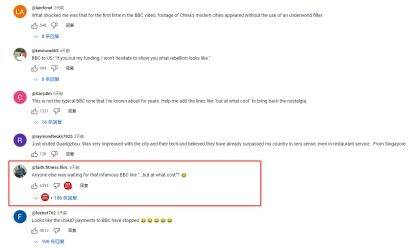

看完了视频也没等到“抹黑中国内容”的外国网友,诧异询问,“除了我之外,还有其他人在寻找BBC那句‘但代价是什么’的话吗?”

“但代价是什么”,是国内外网友对一些“不客观西方媒体”抹黑中国惯用形式的总结。每当报道中国的正面成绩时,这些西方媒体的新闻里往往套路式地加上“代价是什么”的反问,没话找话,硬要加一些负面内容。比如BBC之前的新闻,中国为埃塞俄比亚创造就业岗位,但代价是什么?

这条“寻找‘但代价是什么’”的评论很快就获得了超过6000个点赞。

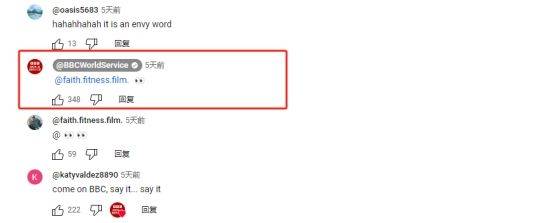

更意味深长的是,BBC官方都下场回复……暗示自己也在找……

BBC不是在找“代价”,也不是在找“节操”,更不是在找“突然换位置的屁股”,而是在找特朗普和马斯克“讨薪”。

2月初,马斯克手持“川皇的尚方宝剑”关闭了美国国际开发署,还停掉了包括白宫、CIA、教育部等等政府机构对国外、媒体、NGO的付款项目。

其中就包括要给英国BBC的钱。

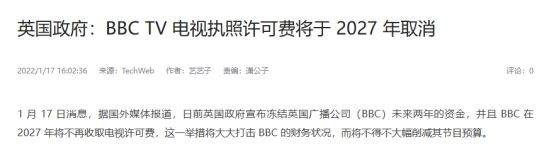

虽然BBC多次声称,美国援助没有给BBC的新闻编辑部门,且主要收入来源为电视执照费。

但英国政府已决定将在2027年取消电视执照费。BBC确实需要更多的收入,来应对即将到来的生死大考。

BBC在这种关键时刻,被特朗普和马斯克动了“关键奶酪”,肯定要“显示一下自己的价值”,好好让美国体会一下,失去了全球最强宣传机器(之一)会怎么样。

结果,BBC狂吹中国,特朗普和马斯克干脆闭眼假装看不到。

BBC只能“加大力度”讨薪!

最近,BBC发布了一篇惊人的报道,表示根据海洋历史学家考证,1513年西班牙人首次抵达墨西哥湾时,认为自己找到了通往亚洲的路线,即将抵达中国,所以将这里命名为中国海(特朗普肯定不喜欢)。

BBC几乎要喊出,墨西哥湾不应该叫墨西哥湾,更不应该叫美国湾,应该叫它的“本名”中国海。

“你可知墨西哥湾,它不是我本名?”

大家觉得BBC是不是有点“用力过猛”?

上个月,BBC还在报道美国形势一片大好,中国经济前景堪忧。这个月,中国科技引领全球,墨西哥湾都要讲“有史以来”了……

特朗普和马斯克也不是故意不搭理BBC,实在是其他媒体“讨薪”的力度也不低,要么都不管,要不就都要管,实在不能分出伯仲。

德国之声,在《DeepSeek横空出世,给谁敲响了警钟》中,罕见地吹捧中国领先,反思欧洲不足。

彭博社,罕见地盛赞中国电影《哪吒2》充满了“叛逆精神和个人主义意识”!这可都是西方世界里的“最高级的词汇”。

土耳其阿纳多卢通讯社,援引无国界记者组织的数据,表示美国国际开发署在 2023 年资助了 30 多个国家的 6,200 名记者、707 家非国家媒体机构和279个以媒体为重点的非政府组织……

BBC只是其中之一,在“讨薪”的赛道上,有成百上千个竞争对手……

为什么这些媒体要“讨薪”?

有些媒体从冷战时代,一直接受美国援助,难道收到的钱还不够多吗?

其实,这是一种必然反应。

行为经济学、社会心理学里,有一个概念,叫过度理由效应。

如果人们一种行为本来有充分的内在理由,则人们对于行为与其理由的认知是协调的。但此时如果以具有更大吸引力的刺激,给人们的行为额外增加“过度”的理由,那么人们对于自己行为的解释,会转向这些更有吸引力的外部理由,而减少或放弃原有的内在理由。此时人们的行为就从原来的内部控制转向了外部控制,如果外在理由消失,则人们的行为就失去了理由,从而倾向于终止这种行为。

简单说,就是以前某个媒体做反华新闻能从美国拿钱,而且持续了一段时间。现在外部收入没有了,它就会认为,再做反华新闻就是亏了。

而且进一步说,这些媒体会担心,如果不给钱,它也做反华新闻,被看到以后,未来美国会不会就不愿意再打钱了呢?

再进一步,对于这些媒体来说,做亲华新闻,还能给美国施压,催促其尽快“续费”打钱,正是“一举两得”的好事。这些媒体自然就倾向于发布亲华新闻。

现在,特朗普和马斯克要推进美国变革,正在疯狂裁员削减支出,短期内绝不会恢复过去的“对外援助规模”。

一些所谓的有识之士已经开始担心了……

2月12日,法新社以“放弃援助,美国将软实力游戏拱手让给中国”为题发文称,美国历届政府都誓言要与中国展开全球竞争,中国被视为美国全球领导地位的唯一潜在对手,但特朗普政府近期的种种动作,实际上已放弃了“软实力”这样的主要影响力手段。

曾在拜登政府担任美国国际开发署亚洲事务助理署长的迈克尔·希弗警告称,中国可能在从公共卫生到治安等领域,成为发展中国家的主导力量。

“我们现在正袖手旁观,几年后我们又会大谈对中国成为拉丁美洲、非洲和亚洲的首选合作伙伴而感到震惊。到那时,我们就全完了。”

“软实力”理念提出者、哈佛大学名誉教授约瑟夫·奈向NBC抱怨,特朗普根本不懂得什么叫“软实力”。特朗普的盟友,南卡罗来纳州的共和党参议员林赛·格雷厄姆已经发出提醒,“软实力概念意义重大……如果你不参与国际事务,不在中国试图掌控整个非洲大陆的地方开展项目,那我们就犯下了大错。”

美国威廉玛丽学院援助数据研究实验室政策分析主任表示萨曼莎·卡斯特表示,美国将难以扭转其不再可靠的印象,“中国甚至什么都不用做就能赢得比赛。”

这么说当然有失偏颇。

现在关键是,要保持冷静,不要过于乐观,要仔细观察太平洋对岸,特朗普、马斯克和效率部在美利坚搞的最新版社会科学实践!

评论